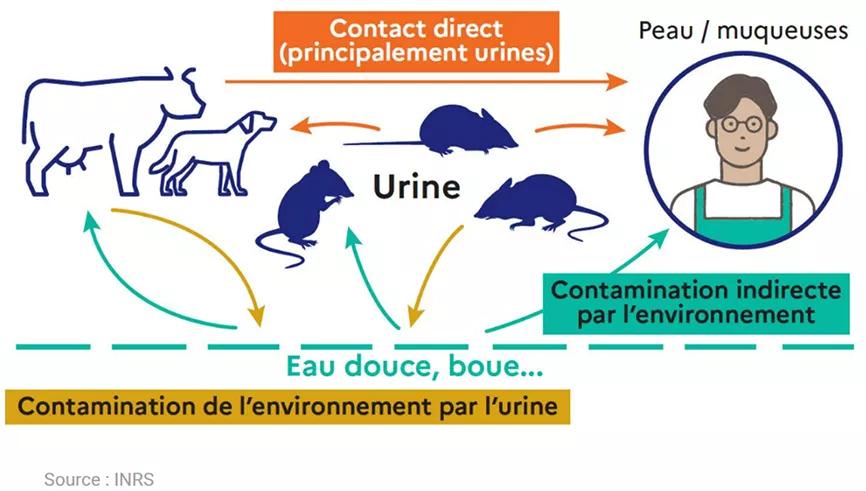

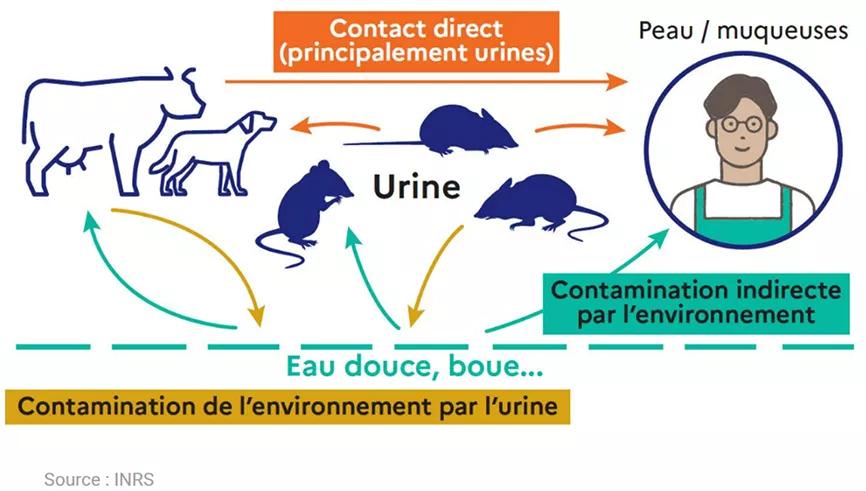

Transmission de la leptospirose

Les rongeurs, en particulier les rats, constituent le « réservoir principal » de la maladie : tout en étant asymptomatiques, ils excrètent la bactérie dans leurs urines, et souillent ainsi leur milieu. De nombreux animaux peuvent aussi contribuer à la transmission : animaux d’élevage (porcs, bovins), de compagnie (chien, cheval, rongeurs domestiques), sauvages (sangliers, hérissons, ragondins, musaraignes, etc.)

Les humains peuvent être infectés directement, en touchant des urines contaminées, et exceptionnellement en étant mordu par l’animal. Le plus souvent, la contamination est indirecte : par contact avec de l’eau contaminée (par exemple : baignade dans un plan d’eau douce autour duquel vivent des animaux infectés) ou des surfaces souillées (telles que le pelage ou la litière d’un animal infecté). Les bactéries pénètrent dans l’organisme par des plaies, même très petites, ou par les muqueuses (yeux, bouche, nez), plus rarement par la conjonctive ou par inhalation de gouttelettes.

Symptômes et traitement

Dans la majorité des cas, la leptospirose se manifeste sous forme d’un syndrome grippal : fièvre, maux de tête et douleurs musculaires. Ces symptômes apparaissent généralement entre 5 et 14 jours (et jusqu’à 21 jours) après l’exposition à une source de contamination. Il existe des présentations cliniques très variées.

Dans certains cas, la maladie peut évoluer vers des formes plus graves, avec des atteintes rénales ou neurologiques, ou des manifestations hémorragiques. Ces formes sévères peuvent être mortelles.

Le traitement repose sur l’administration d’antibiotiques. Dans les formes bénignes, un traitement oral est suffisant. Pour les formes sévères, une hospitalisation est nécessaire.

Nombre de cas en France

Chaque année, entre 600 et 700 cas de leptospirose sont recensés en France hexagonale. En 2023, en Bourgogne-Franche-Comté, 30 cas ont été déclarés. Les départements de la région les plus touchés étaient la Saône et Loire et le Jura.

Activités et secteurs à risque

Certaines professions exposent davantage à la leptospirose, en raison de contacts fréquents avec de l’eau ou des milieux potentiellement souillés : éboueurs, égoutiers, agriculteurs, éleveurs, ou agents travaillant dans les réseaux d’assainissement.

Les loisirs en eau douce peuvent exposer les pratiquants à un risque de contamination, surtout en cas de plaies cutanées.

Impact chez les animaux

Les animaux domestiques et d’élevage peuvent être infectés et parfois développer des symptômes.

Les chiens sont exposés lorsqu’ils vivent à la campagne ou en contact avec l’eau. La majorité du temps les formes sont bénignes. Les symptômes sont : un abattement, des vomissements, une anorexie.

Chez les bovins, l’infection peut être inapparente ou associée à une baisse de la production laitière, des troubles de la fertilité et des avortements dans le dernier tiers de gestation. Les formes aiguës se manifestent par de la fièvre, du sang dans les urines, parfois un ictère.

Chez les porcs, la leptospirose cause des troubles de la reproduction et de la gestation.

Moyens de prévention

Plusieurs gestes simples permettent de réduire le risque de contamination.

Il est conseillé d’éviter de se baigner en eau douce en cas de plaies ou d’érosion cutanée ou muqueuse, même petites. Après un contact avec de l’eau ou de la terre, il est préconisé de toujours se rincer avec de l’eau potable et désinfecter ses plaies éventuelles.

Les professionnels exposés doivent porter des équipements de protection adaptés : gants étanches, bottes, lunettes de sécurité, combinaisons.

À l’échelle collective, la prévention peut aussi passer par la régulation des rongeurs, le drainage des zones inondées, ou encore la surveillance des eaux.

Vaccination : Pour les personnes quotidiennement exposées, la vaccination est possible. Un vaccin spécifique pour les chiens est disponible, de même pour les animaux d’élevage. (Leptospirose | Vaccination Info Service)

Transmission par des rongeurs de compagnie, en particulier des rats

Les rongeurs domestiques peuvent être réservoir de la maladie : sans avoir eux-mêmes de symptôme, ils sont susceptibles de contaminer les personnes qui sont en contact. En effet, les bactéries sont excrétées en continu dans leurs urines, durant toute la vie de l’animal.

Ni le traitement antibiotique ni le vaccin n’ayant fait la preuve d’une efficacité chez ces animaux, il n’est pas utile de réaliser un dépistage.

Evitez d’être contaminé grâce à des gestes simples :

- porter des gants, un masque et des lunettes de protection en changeant la litière

- se laver les mains après chaque manipulation de l’animal

- ne pas manipuler l’animal en cas de blessure sur les mains (ou protéger les plaies avec des pansements étanches ou porter des gants)

- éviter les contacts avec l’animal lorsque vous êtes en train de manger ou boire

- éviter les contacts de l’animal avec votre visage.

Si vous ne développez pas de symptôme, aucun dépistage de la maladie n’est à prévoir.

En savoir plus :

Que faire en cas de suspicion ?

Si vous présentez de la fièvre, des douleurs musculaires ou des maux de tête dans les 21 jours qui suivent une activité à risque (baignade en rivière, exposition à des eaux stagnantes, contact avec des animaux ou des milieux souillés), il est important de consulter rapidement un médecin. Celui-ci pourra évaluer la situation, prescrire les examens nécessaires et débuter un traitement antibiotique si besoin.

Une prise en charge précoce permet de réduire considérablement le risque de formes graves ou de complications. En cas de doute, il vaut mieux consulter sans attendre.

Diagnostic

Le diagnostic est confirmé par des examens biologiques réalisés sur le sang ou les urines.

Dans les premiers jours de symptômes, la présence de la bactérie peut être recherchée par PCR. À partir du 6e jour après l’apparition des symptômes, un test sérologique peut détecter la présence d’anticorps spécifiques dans le sang.

Informations à l’attention des professionnels de santé

Diagnostic biologique

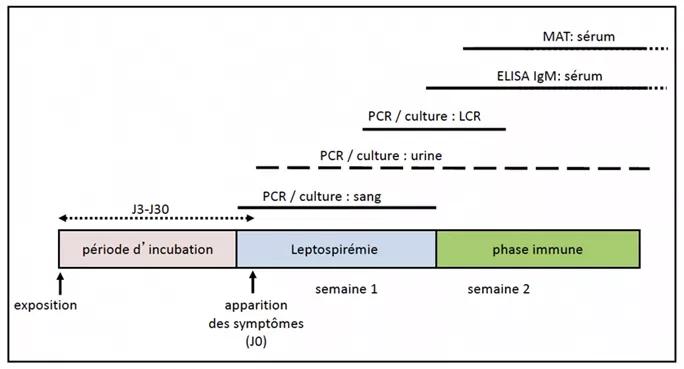

(Figure : Chronologie des prélèvements à effectuer pour le diagnostic de la leptospirose. Source : CNR Leptospirose – Institut Pasteur)

La PCR peut rester positive dans le sang jusqu’à J10 après le début des signes.

La PCR dans les urines n’est pas prise en charge par la sécurité sociale.

Les IgM peuvent n’apparaitre qu’après J10, et persister plusieurs mois dans le sang. L’interprétation des résultats de sérologie est souvent délicate, et nécessite généralement l’obtention d’un second prélèvement 8 ou 10 jours après le premier. Le cas échéant, l’analyse d’un sérum antérieur peut être pertinente. Les tests sérologiques n’étant pas parfaitement spécifiques, une confirmation du résultat par le Centre National de Référence (CNR) peut être requise (https://www.pasteur.fr/fr/sante-publique/CNR/les-cnr/leptospirose/envoyer-un-echantillon).

Déclaration obligatoire

Depuis août 2023, la leptospirose est inscrite parmi les maladies à déclaration obligatoire. Cela signifie que tout médecin ou laboratoire qui diagnostique un cas est tenu de le signaler aux autorités sanitaires.

Cette déclaration permet de détecter rapidement les foyers épidémiques et de mettre en œuvre des mesures de prévention adaptées.

Formulaire de déclaration disponible en bas de page.