Renforcer l’accès aux soins dans les territoires s’inscrit au cœur de l’engagement collectif "Ma santé 2022", qui prévoit de nombreux leviers pour agir.

Les aides au maintien ou à l’installation des médecins dans les zones sous-denses font partie du panel de mesures que l’Etat et l’Assurance Maladie mobilisent. Elles peuvent représenter jusqu’à 50 000 euros pour faire face par exemple aux frais du médecin qui s’installe, en s’engageant pour un minimum de 5 ans. Ces mesures seront revues au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention médicale en janvier 2025 (Plus d'information sur le site de l'Assurance Maladie, AMELI : La nouvelle convention médicale entre l’Assurance Maladie et les médecins libéraux est signée | ameli.fr | Médecin)

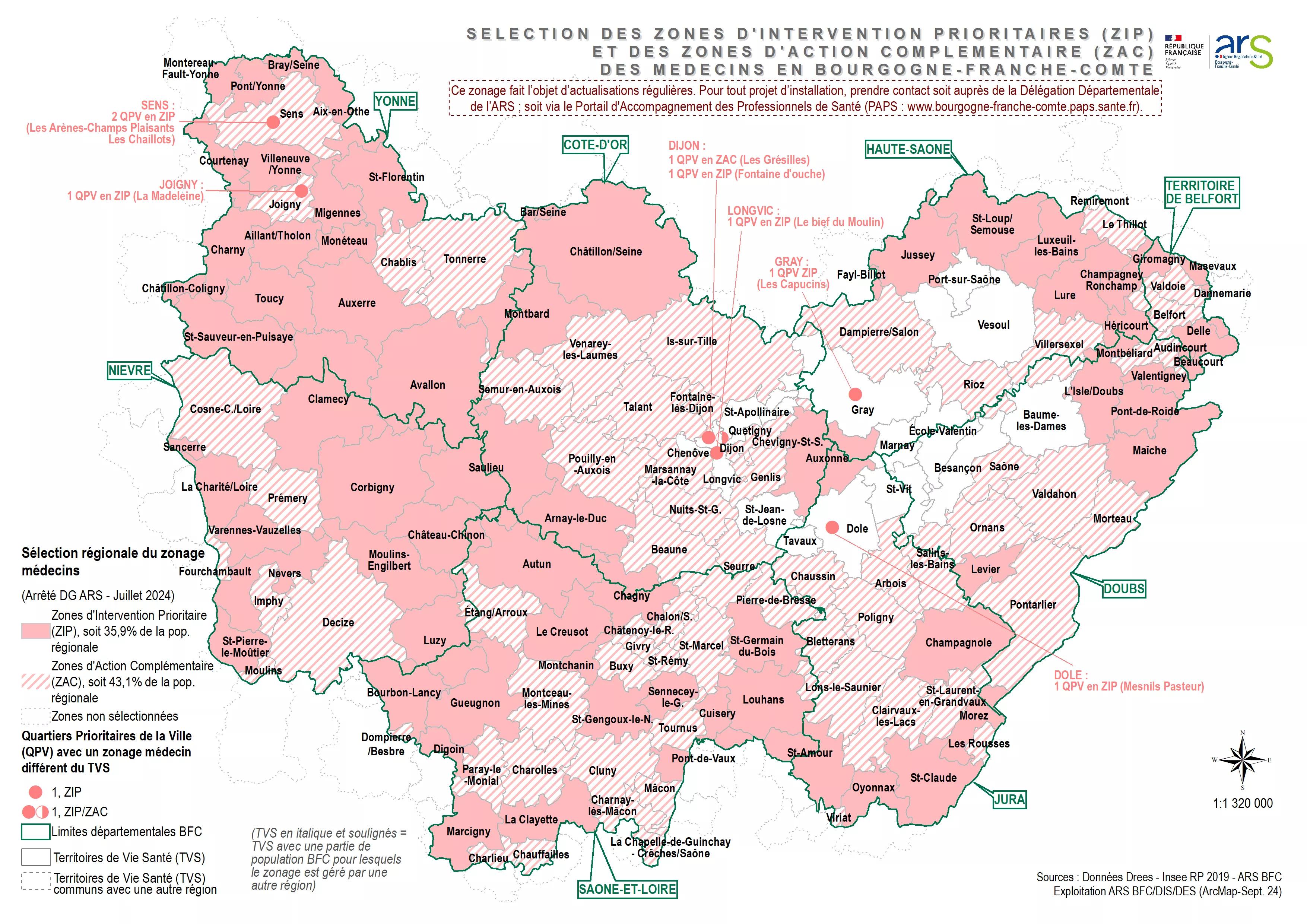

Le périmètre de ces zones est arrêté par l’Agence régionale de santé sur la base d’une méthodologie nationale complétée d’une fine analyse régionale.

Le zonage médecin entièrement revu suivant ces critères en décembre 2017, est régulièrement réactualisé depuis, pour tenir compte des évolutions des effectifs de médecins qui peuvent être très rapides, mais aussi accompagner les projets d’installation et les dynamiques locales.

Objectif : rester au plus près des réalités vécues par les patients, à l’échelle de chaque bassin de vie de la région.

Nouvelle relecture du zonage

Les premières réactualisations du zonage médecin, intervenues en juin 2018 et mars 2019 visaient uniquement la Nièvre et l’Yonne, soumises à des difficultés particulières en termes de démographie médicale.

De nouvelles révisions, en 2019, 2020 et 2021 ont concerné davantage de départements : l’Yonne et la Nièvre, mais aussi la Haute-Saône, le Territoire de Belfort, la Côte-d’Or, la Saône-et-Loire et le Doubs.

La révision de mars 2022, effectuée sur la base de la méthodologie actualisée par l’arrêté ministériel du 1er octobre 2021 a concerné l’ensemble des départements de la région. Une actualisation régionale a été effectuée en juillet 2023 puis en juillet 2024 (Arrêté N°ARS/BFC/DCPT/2024-43).

La part de la population représentée par ces zones d’action, fixée à l’échelle nationale s’établit désormais à 79% en Bourgogne-Franche-Comté.

Les zones éligibles aux aides conventionnelles (de l’Assurance maladie) dites "zones d’intervention prioritaire" représentent 35.9% de la population.

S’y ajoutent des zones qualifiées de "zones d’action complémentaire" représentant 43,1% de la population régionale, dont le degré de fragilité est moindre, et qui bénéficient de dispositifs d’aides mis en œuvre par l’Etat.

Une attention particulière est portée aux quartiers prioritaires de la politique de la ville, dont les habitants sont confrontés à des difficultés particulières en termes de besoins de santé.

Médecins généralistes comme spécialistes peuvent bénéficier de ces aides.

La carte de juillet 2024

Une méthodologie nationale et une analyse régionale

La méthodologie utilisée s’appuie sur un indicateur dit "d’accessibilité potentielle localisée" (APL) au médecin, développé par la DREES (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques). Il s’exprime en nombre de consultations accessibles par an, par habitant et recouvre trois dimensions :

- l’activité de chaque praticien,

- le temps d’accès au praticien,

- la consommation de soins des habitants par classe d’âge.

L’ARS a également pris en compte :

- la façon dont s’organise réellement le recours aux médecins généralistes sur le territoire régional,

- les départs en retraite possibles de médecins généralistes à 5 ans,

- le taux de renouvellement "naturel" de chaque territoire en médecins généralistes.